BATI BUHARDAIS

- Accueil

- ORIGINES

- HISTOIRE

- BATI- ACTIVITÉS

- EGLISE

- PELERINAGE

- Maison Diocésaine

- A propos

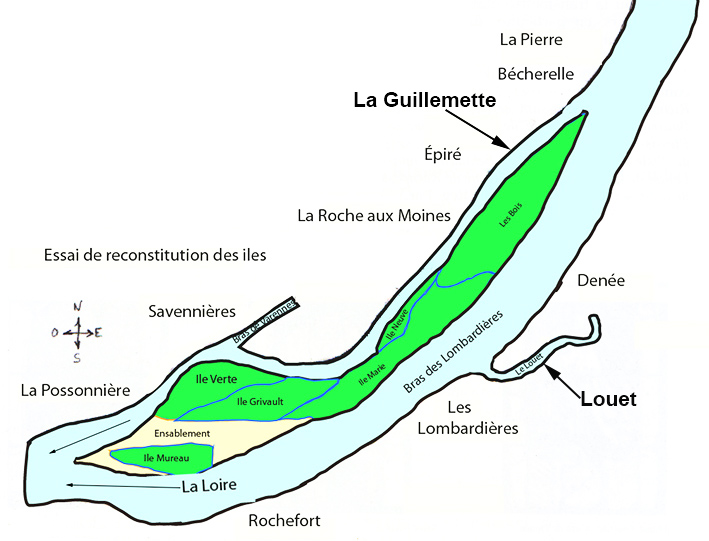

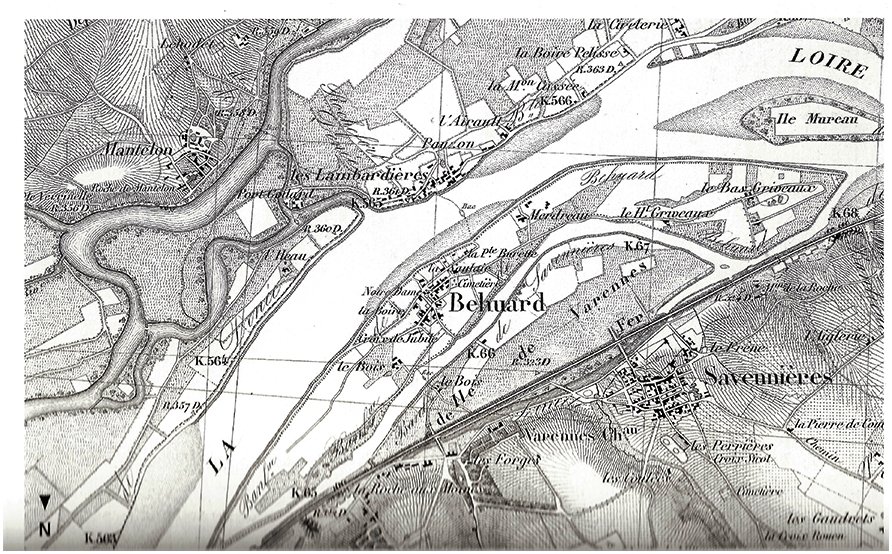

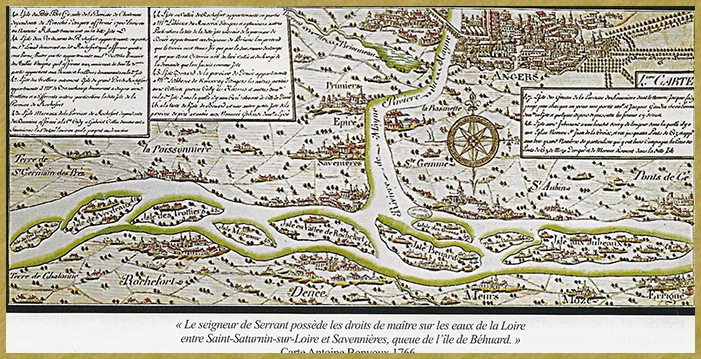

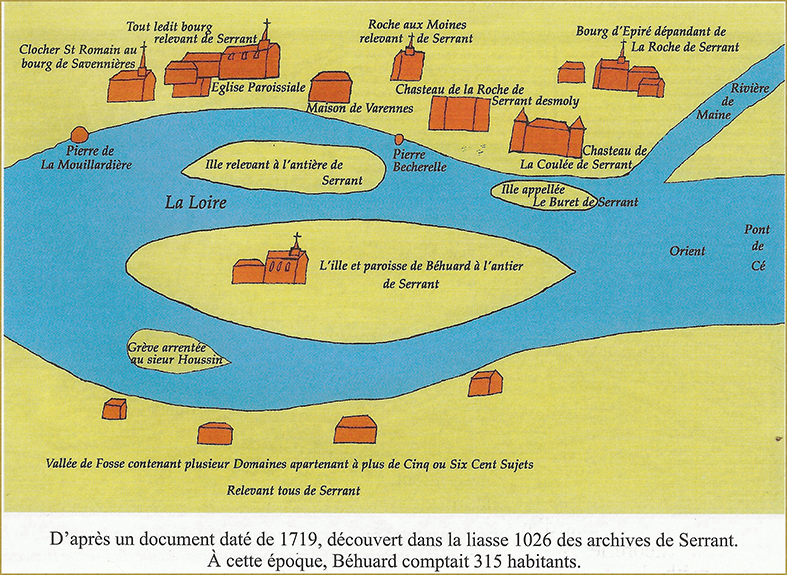

Lombardières- SAVENNIERES- La Roche-aux-Moines - Le Moulin du Fresne- Épiré

Le Bourg

Le bourg d'après le cadastre napoléonien

Plan du bourg aujourd'hui

Réalisé autour de l'église, le bourg se caractérise par des voies étroites qui participent au charme de ce village. Les maisons des rues principales, rue du Chevalier Buhard et rue de la Prairie sont construites à l'alignement des voies dont la direction est soulignée par les faîtages parallèles au réseau. La rue de la Boire est moins dense avec des maisons précédées, sur rue , de jardins. La rue Notre Dame résulte des aménagements du XIXe siècle et de la réalisation de la maison des Petits Clercs sans commune mesure avec l'habitat traditionnel

Le parcellaire, en bandes souvent étroites et perpendiculaires à la voirie, est occupé, à l'arrière des maisons, par des jardins.

Place de l'Église

Au débouché de la rue du Chevalier Buhard, la place a conservé son ambiance de cité médiévale.

Cependant, on remarque la modification des toitures du Logis du Roi qui a perdu sa couverture à croupe et a été rehaussée.

De très belles maisons, dont deux sont classées, ont été préservées.

La suppression du parking permettrait de redonner un espace intéressant au cœur du bourg. Des plantations reprenant l'ancien parcellaire redonneraient l'échelle de la place.

Rue du Chevalier Buhuard

Aujourd'hui beaucoup de lucarnes ont disparu et il n'y a presque plus de plantes grimpantes sur les façades. Les enduits chaux ont été remplacés par de tristes enduits ciments. Il faudrait redonner de l'animation et les couleurs blondes des façades.

Rue de la Prairie

La rue de la Prairie fait le lien entre le centre du bourg et les prairies.

Nous y retrouvons la typologie de la rue du Chevalier Buhard avec les maisons alignées sur la rue. L'accès depuis la place est marqué par la terrasse de l'ancien café bordé de murs et d'emmarchements cimentés.

Rue de la Boire

Elle part du centre du bourg. A la différence des rues du Chevalier Buhard et de la Prairie, les maisons d'habitation se situent en retrait de la rue avec de petites dépendances le long de la voie.

Cette rue se prolonge au-delà du bourg par le lieu-dit « Les Sablons»

La rue Notre Dame et le Clos du Calvaire

Le côté sud est longé par les jardins arrières des maisons de la rue du Chevalier Buhard. Cette voie est intéressante pour le patrimoine traditionnel de fours et de puits qu'elle nous révèle. L'ancienne école, joli petit édifice public du XIX°, donne aussi sur cette rue. Le Clos du Calvaire, destiné à l'accueil des pèlerins et la Maison des Petits Clercs, ont été réalisés en rupture avec ce parcellaire traditionnel.

.

Entre le Clos du calvaire et la Maison des Petits Clercs , un ensemble intéressant avec un grand four à chanvre tombe en ruine.

![]()

LES HAMEAUX

Le Bois

La situation, à proximité de la cale où débarquaient les voyageurs venus par train pour rejoindre Behuard, a fait évoluer de façon particulière cet ensemble rural déjà implanté au XVIII°. Des maisons de plaisance alternent avec l'habitat traditionnel

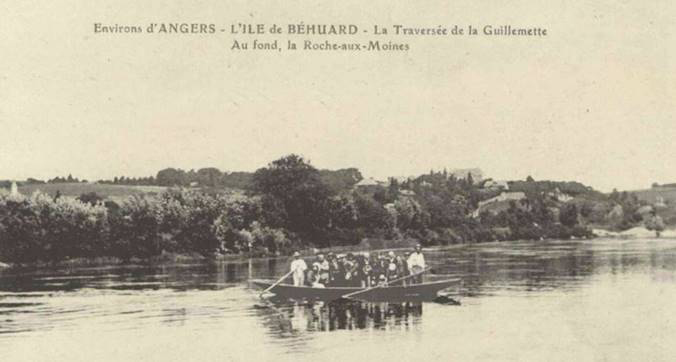

Le hameau du Bois se distingue par le type d'habitat varié et son parcellaire qui converge vers lacale de laGuillemette. Les cartes postales, éditées à l'occasion d'un important pèlerinage au début du XX° siècle, témoigne de l'aspect du hameau à cette époque.

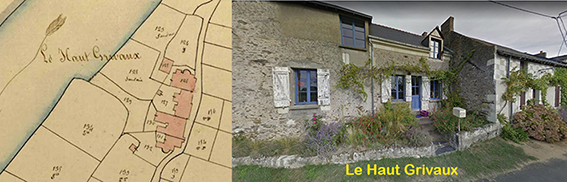

Le Haut-Grivaux

Le Haut-Grivaux est un ensemble de trois maisons sans étage alignées sur la bute et d'une maison en retrait surélevée d'un niveau. Les dépendances s'étendent sur l'arrière suivant les bandes des parcelles.

Le Bas Grivaux

Les façades principales rectilignes sont orientées au sud

Les deux ensembles sont construits sur le même mode avec des maisons alignées aux combles parfois pensés de lucarnes passantes. Les faîtages sont parallèles à la rue. La plupart des maisons ne comportent qu'un rez-de-chaussée. Une maison de maître à deux niveaux fait exception dans la ferme.

Le Bas-Grivaux comporte deux entités : une ferme qui s'étendait autrefois le long d'un chemin aujourd'hui dévié et le lieu dit « le Dreffoux » occupé par plusieurs habitations.

Le Merdreau

A chaque maison de ce hameau correspond une petite bande parcellaire.

Le Merdreau est constitué de maisons qui, à l'origine, étaient semblables à celles du Bas et du Haut Grivaux. Si l'implantation en bande des maisons orientées Nord-Sud a été conservée, la volumétrie a été profondément modifiée par l'ajout d'un étage sur chacune d'elles..

Les Chalets

Les Chalets de la Petite Burette

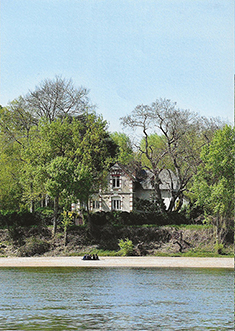

Au-delà de la Maison des Petits Clercs vers l'Ouest, les maisons sont implantées le long de la Loire. Certaines sont anciennes dont une très belle du XVIII suivie de quelques maisons traditionnelles.

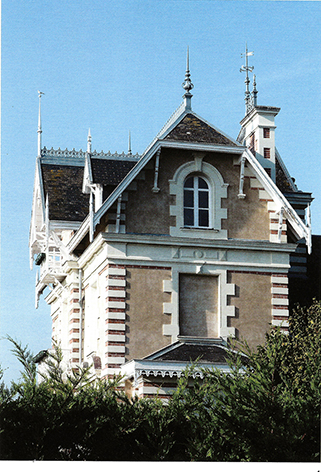

La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle sont marqués par l'implantation de résidences secondaires entre le Merdreau et le bourg. Ces maisons font l'objet de décors soignés de pierre, de briques et de charpentes ouvragées, de faitages et d'épis de toiture métalliques sophistiqués. Elles sont construites sur des tertres aménagés en terrasses et traités en jardins soignés.

Behuard, 3, rue Petite-Burette

Cette villa fut construite vers 1915 pour Georges Ménard, marchand de liqueurs, installé au 82, rue de Bressigny à Angers. Bien que d'auteur inconnu, cette maison en brique et pierre n'est pas sans rappeler la villa Mon Repos, construite dans les mêmes années à Sainte-Gemmes-sur-Loire. Le pavillon nord est une adjonction récente.

Villa Les Mouettes

Construite pour Jules Métivier, quincaillier , installé 14, rue des Poêliers à Angers, la villa Les Mouettes constitue avec une demi-douzaine de maisons Behuardaises un ensemble de chalets édifiés au tournant des années 1900 sur la berge sud de l'île, au lieu-dit le Merdreau. La demande d'autorisation de construction auprès du service des Ponts et Chaussées date de 1898. La maison, bâtie par l'architecte choletais Victor Rabjeau père (1859-1937), est mentionnée dans la revue Le Béton armé la même année. Les concessionnaires Hennebique, Grolleau et Tranchant mettent ici en oeuvre l'une des premières structures en béton armé connues dans le Maine-et-Loire pour la semelle de fondation de la maison, les linteaux et les poutres de plancher. Par son jeu de toitures (pavillon, toit à longs pans, demi-croupe), la présence de ses fermes débordantes et la polychromie de sa façade sur Loire. Les Mouettes s'affirme comme l'une des villas les plus intéressantes de la confluence. Si Victor Rabjeau était essentiellement connu pour sa maîtrise du nouveau procédé Hennebique, il démontre ici qu'il savait aussi dessiner de belles demeures.

Behuard, villa La Comète

Ce petit chalet peut être considéré comme l'une des premières maisons de villégiature de Behuard. Construit en 1890 par Henri Brochet, un ferblantier installé rue Rabelais à Angers qui fit apposer son monogramme en fer forgé sur les souches de cheminées, il apparaît encore seul sur certaines cartes postales éditées avant 1898, date de construction de la villa Les Mouettes qui le jouxtera bientôt à l'est.

Ce petit chalet peut être considéré comme l'une des premières maisons de villégiature de Behuard. Construit en 1890 par Henri Brochet, un ferblantier installé rue Rabelais à Angers qui fit apposer son monogramme en fer forgé sur les souches de cheminées, il apparaît encore seul sur certaines cartes postales éditées avant 1898, date de construction de la villa Les Mouettes qui le jouxtera bientôt à l'est.

Bâtie sur une terrasse surplombant la Loire, la maison, de plan carré, s'élève sur deux niveaux: un rez-de-chaussée surélevé auquel on accède par quelques marches et un étage de comble. La façade, à pignon sur le fleuve, est percée au rez-de-chaussée de quatre baies à encadrement de tuffeau, aux couvrements légèrement cintrés, que surmonte une fenêtre avec balcon en fer forgé. Sa maçonnerie était jadis recouverte d'un enduit et seul les chaînes d'angle, les encadrements des baies et un bandeau en tuffeau qui les relie étaient saillants. Ils participaient au décor avec les lambrequins de la toiture, couverte d'ardoises, l'épi de faîtage et la polychromie des cheminées en brique et tuffeau, Au-dessus de la baie de l'étage de comble, une statue de Notre Dame rappelle la dévotion dont elle fait l'objet sur l'île.

Behuard, villa Le Reposoir

La villa Le Reposoir fut construite en 1899 pour Valentin Gazes, grainetier, installé au 23, boulevard Carnot à Angers . Elle présente une harmonieuse façade alternant assises de brique et de tuffeau à laquelle est associé un décor de bois découpé amortissant la ferme débordante centrale et les lucarnes latérales . La maison fut augmentée d'un garage et d'une chambre en 1915. En 1932, elle est acquise par Auguste Droue, directeur des Verreries mécaniques de Bretagne à Vertou (Loire-Atlantique).

![]()

Lieux Dits

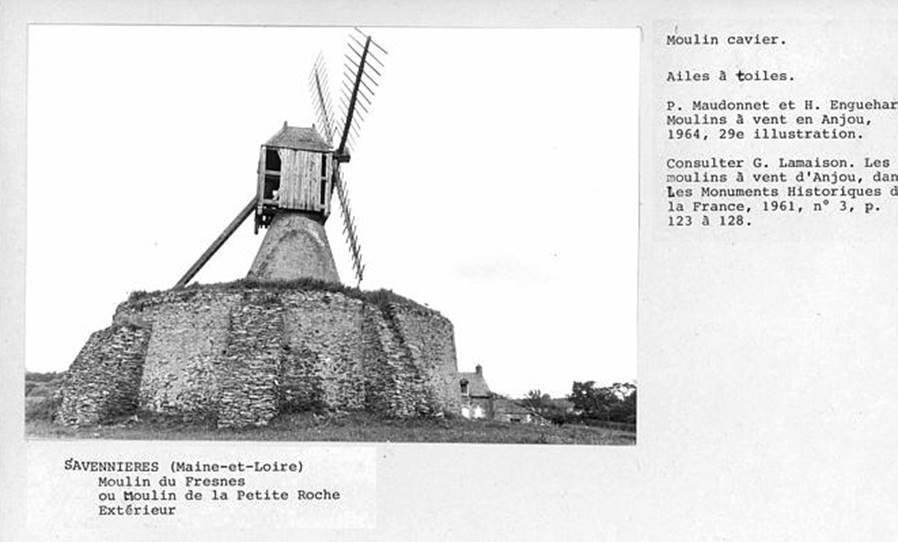

Le Moulin du Fresne

Le moulin à vent du Fresne à Savennières (édifice inscrit à l'inventaire des monuments historiques) est visible depuis le chemin qui mène au bout de l'île en passant par le Bas Grivaux.

La Roche aux Moines

Depuis les chemins qui sillonnent la pointe Nord Est de l'ile, un panorama remarquable se découvre sur les reliefs escarpés de la Roche aux Moines et les Logis de la Coulée de Serrant et de la Cour à Savennières

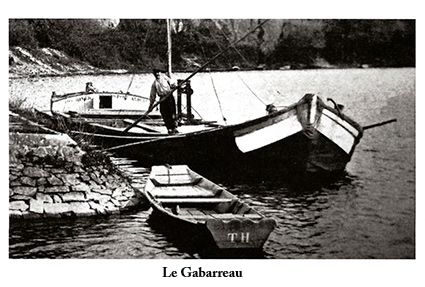

Le port du Bois

Une belle rame de mise à l'eau et un ponton d'embarquement de pierre bien conservés rappellent la traversée par bateau qui permettait d'accéder à Behuard. Les installations ont été préservées sur les deux rives. Ce passage correspond à la gare du chemin de fer des Forges sur Savennières. L'ensemble, constitué par les installations des deux rives (y compris les fermes situées de part et d'autre et l'ancien café de la gare), est un témoin important de l'histoire de Behuard et des activités qui s'y sont développées.

![]()

Les Caractéristiques de l'Habitat Traddditionnel

Les maisons de Behuard, disposées en hameau, ont été construites sur les points hauts de l île ou sur des tertres. Ce patrimoine est composé de petites maisons à l'échelle d'une petite commune. Caractéristique des zones inondables de la Loire, cette architecture simple, réalisée avec des matériaux naturels : la chaux, la pierre de tuffeau, le schiste et le bois est menacée par l'intrusion de matériaux de l'industrie d'aujourd'hui, incompatibles techniquement et esthétiquement, avec la construction traditionnelle, tant du fait de la texture que de l'aspect.

Par ailleurs, l'organisation de cet habitat répondait à des usages aujourd'hui disparus. Il subsiste un patrimoine fait de fours, de puits, de séchoirs, de murs, de dépendances diverses en cours de disparition qu'il serait intéressant de préserver.

Les murs :

L'alternance du schiste enduit et du tuffeau

Les façades des maisons traditionnelles de Behuard sont caractérisées par l'utilisation de schiste enduit et du tuffeau. Cette répartition entre schiste et tuffeau varie d'une maison à une autre et crée une diversité intéressante à préserver .Le tuffeau craignant l'humidité est plutôt réservé à l'étage

Les encadrements et corniches :

Le tuffeau est utilisé pour les chaines d'angle, les encadrements , les corniches

Les souches de cheminées :

Le tuffeau est utilisé pour les chaines d'angle, les encadrements , les cornichesen briques enduites ou jointoyées; les souches de cheminée des pignons font aussi partie de la silhouette maisons.

Les escaliers

Caractéristiques des maisons situées en zone inondable, les escaliers extérieurs; réalisés en maçonnerie de moellon enduite à la chaux avec dessus des marches en ardoise, sont bordés de murets enduits à pierre nue formant rambarde.

De nombreuses maisons comportent des surélévations qui ont été réalisées en tuffeau, parfois disposés en damier.

Les toitures :

Toutes les couvertures des maisons ou dépendances sont traditionnellement réalisées en ardoises naturelles

Les formes :

sont simples, à deux pans avec faîtages alignés, pour les maisons en bande.

Les corniches sous toiture

Les égouts de toiture reposent souvent sur des corniches moulurées mais peuvent aussi être traités en débord.

![]()

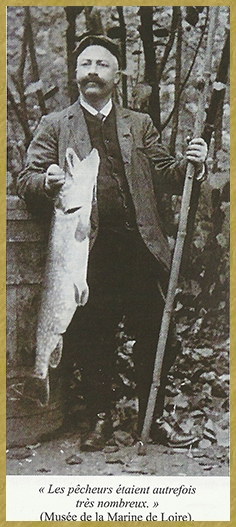

Un Monde de Paysans

Si la population de Behuard est maintenant agricole, il n'en était pas de même aux siècles derniers et ,à part quelques fermiers ou « marchands-fermiers », tels ces Cady et ces Marais et ces Richou dont les terres passèrent de père en fils pendant plus de huit générations, les ancêtres des cultivateurs d'aujourd'hui avaient une vie différente. Tous étaient bateliers... La marine faisait leur bonne et leur mauvaise fortune.

Aux pêcheurs de Behuard, retenus chez eux par la mauvaise saison, se joignaient souvent d'autres mariniers de la Loire immobilisés près de l'île, par de mauvais courants ou des vents contraires. Ils hibernaient ensemble et sans souci de bien-être, partageaient la nourriture et le gîte jusqu'à ce que les vents redevinssent favorables...

1738. Dans cette année, l'isle de Behuard a été inondée dans le mois de juin, et les lins et bleds totalement perdus. Il y avait 70 feux et environ 230 communiants. Beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui.

1739. Cette année 1739 estoit très chère ; le bled sègle vallait 40 sols le boisseau, et le bled froment 50 sols ; toutes les denrées estoient très chères ; le vin valoit 60 livres la pipe et le peuple accablé par les taxes estoit dans la dernière pauvreté. Abondance d'alozes en ce temps mais à vil prix. Le roy s'est emparé cette année de l'isle Mureau à l'antier pour le domaine. Dans ce mois de juillet 1739, la récolte a été très abondante en bleds ; le temps très propre pour les foins, mais aucun fruit, ayant esté gelés en avril à l'antier. Les vignes n'ont aucune apparence et menacent d'une stérilité totale.

Dans cette année 1739, M. le curé de Denée , m'a vendu la coupe de léards (peupliers) et autres arbres pour la somme de 25 livres. La disme de Behuard était possédée autrefois par mes prédécesseurs, à raison de 60 livres et douze poids de chanvre qu'ils reportaient à M. le curé. La dite disme faisait leur revenu avec douze boisselées de la chaintre (passage) joignant le bois.

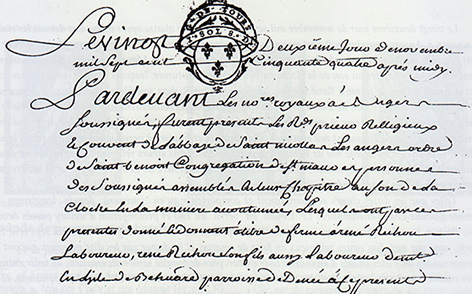

Signature d'un Bail

22 novembre 1754. René Richou et son fils,laboureurs à Behuard, signent un bail à ferme avec les religieux de Saint-Nicolas d'Angers.Archives de Serrant : transcription de 3 pages d'un acte notarié, avec en entête un timbre à fleurs de lys, au nom de la Généralité de Tours (accents et ponctuations ont été rajoutés pour faciliter la lecture)

Le vingt deuxième jour de novembre mil sept cent cinquante-quatre après midy,par devant les notaires royaux à Angers soussignés furent présents les révérends prieur religieux et couvent de l'abbaye de Saint Nicollas les Angers, ordre de Saint Benoist, congrégation de Saint Maur en personnes des soussignés assemblés en leur chapitre au son de la cloche en la manière accoutumée, lesquels ont par ces présentes donné et donnent à titre de ferme à René Richou, laboureur, René Richou son fils aussy laboureur demeurant en l'isle de Behuard parroisse de Denée, à ce présents et acceptants sollidairement sous les renonciations de droit à ce requises pour le tems et espace de sept années et sept ceüillettes entières et consécutives qui commenceront à la feste de Toussaint mil sept cent cinquante-six et finiront à pareil jour savoir les terres labourables et prés situés en la dite isle de Behuard, appartenant aux dits sieurs relligieux avec les arbres saules et luisettes (osiers) qui en dépendent, le droit de pêche dans la rivière de Loire et érage sur la rivière, aux batteaux vis a vis les terres et hérittages.

Telles que les dittes choses se poursuivent et comportent qu'en jouissent depuis longtemps les nommés Etienne Leduc et Mathurin Le Doyen en vertu du bail et prolongation d'icelluy passés devant nous, Portier, l'un des dits notaires, le cinq avril mil sept cent trente-deux, vingt un mars mil sept cent cinquante, sans par mes dits sieurs religieux en faire de réserve, et la charge par les dits preneurs qui ont dit bien connoistre les dittes choses d'enfouir et user en bon père de famille sans malversation, de tenir entretenir et rendre à la fin du présent bail les terres prés et hayes en dependant en bon état de réparations et de luisettes qui sont dans les chantiers (rives de la Loire) et autres, à quoy fermier de pareilles choses sont ordinairement obligés, lesquelles réparations les dits preneurs recevront des dits Leduc et Doyen, fermiers actuels des dittes choses qui en sont tenus à l'effet de quoy, même pour ce qui regarde les dégradations et malversations commises mesdits sieurs relligieux ont mis et subrogé lesdits preneurs en leurs droits et hipotèques résultant dudit bail et prolongation, desquels lesdits preneurs s'obligent d'exécuter les charges et conditions sy aucunes y sont erronées.

Ce présent bail fait en outre et moyennant la somme de cent soixante livres que lesdits preneurs promettent et s'obligent sollidairement comme dit" est de paier chacun an auxdits sieurs relligieux, entre les mains du révérend père cellerier (économe) en charge de la dicte abbaye à deux termes et payements égaux de Pacques et Toussaint par moitié, premier payement montant à quatre-vingt livres commençant à la feste de Pacques de l'année mil sept cent cinquante-sept, le second montant à pareille somme à la feste de Toussaint suivante et ainsi continuer d'année en année jusqu'à la fin du présent bail, que lesdits preneurs ne pouront cedder ny transporter à autres sans l'exprès consentement desdits sieurs relligieux auxquels ils fourniront grosse (acte notarié) des présentes toutefois et quantes (toujours)".

Convenu entre les dictes parties que les preneurs seront déchargés des trois plats de poisson mentionné cru sur ce bail du vingt un mars mil sept cent cinquante à la charge par eux de payer ainsi qu'ils sy obligent sollidairement comme dit est auxdits frères relligieux et dans la première année du présent bail, la somme de soixante livres à une fois payer, s'obligent en outre lesdits preneurs de fournir chacun an du présent bail quatre quinteaux de foin rendus en la maison de la Roche-aux-Moines et ce dans le cours des vendanges, car ainsi les parties ont le tout voulu consenti, stipulé, etc.....

- Le régime d'exploitation contracté est le fermage à prix d'argent, forme déjà dominante à l'époque. Les petites tenures paysannes étaient soit en fermage, soit en faire-valoir direct. La hiérarchie paysanne était fondée, non sur la propriété mais, sur l'importance de l'exploitation.

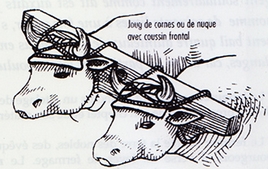

- Le laboureur possédait au moins un attelage de labour. Il était propriétaire de son cheptel et de son matériel.

- Le fermier cultive la terre des nobles, des évêques, de bourgeois, il verse un loyer, le fermage. Le métayer donne une part en récolte. Le closier fait valoir une petite exploitation où il n'y a pas de bœufs. Le domestique ne possède rien, il est payé à gages, sa vie est rude ; l'ouvrier agricole (brassier ou manouvrier) se loue à la journée pour les grands travaux, la garde des troupeaux, pendant la morte-saison, il vit de mendicité.

- Les paysans supportent de lourdes charges : ils paient des impôts au roi, au clergé, au seigneur. Ainsi, ils ne conservent que le quart ou le cinquième du produit de leur travail, encore fallait-il que l'année soit bonne.

L'île est à la merci de la Loire. Capricieuse, celle-ci vient, se retire à son gré, règle les semailles, la fenaison, les récoltes et assez souvent s'est amusée à noyer le blé et le seigle verts, les foins coupés, les lins et les chanvres hauts. Puis, elle s'esquive, glisse paresseusement le long des rives et donne à Behuard son aspect le plus riant, son aspect de campagne heureuse et paisible.

(source:Revue des Coteaux de Loire et de Maine)

![]()

Le chanvre dans l'île

Termes appropriés à connaitre

- Le chanvrier ou la chanvrière est la personne qui travaille le chanvre, chanvrière peut aussi désigner une coopérative de producteurs de chanvre.

- La chènevière, ou « canebière » dans le Sud de la France, désigne un champ de chanvre.

- Le chènevis désigne la graine de chanvre.

- La chènevotte est la partie ligneuse de la tige, la moelle interne qui reste quand on en a séparé la fibre.

- Un ferrandier est un peigneur de chanvre.

Culture et Récolte

Origine

Le chanvre a ses origines lointaines en Asie mineure. Sa fibre est issue d'une sous-espèce du chanvre, le cannabis sativa, une fibre corticale cellulosique longue. En France, cette plante est connue depuis les confins du Moyen âge. Elle est travaillée dans les campagnes pour les besoins de l'agriculture et partout ailleurs où les cordages sont nécessaires, que ce soit pour les besoins de la marine ou pour de multiples autres usages. D'autre part la proximité du fleuve favorise cette culture pour laquelle le besoin d'eau est primordial.

Déjà, au Moyen-Age, on cultivait le chanvre dans notre Anjou et durant des siècles, occupant des longues soirées d'hiver près du feu ou bien encore, sur le pas de leurs portes par jours de soleil, nos aïeules filaient le lin et le chanvre, à la quenouille et au rouet pour le compte de cordiers et de tisserands.

Développement

Qui aujourd'hui, se souvient du rôle important tenu par le chanvre dans notre vie quotidienne et dans la vie économique du pays. Pourtant cette plante fut considérée comme une production essentielle à côté du blé et des fèves et fut, dans le passé, employée quotidiennement pour ses propriétés textiles (la filasse) et son fruit (le chènevis). La filasse et le chènevis et même la chènevotte (le résidu) faisaient partie de la vie courante.

C'est, sans doute, pour rappeler cette culture que figure, dans l'église de Savennières une représentation du martyr de saint Blaise, patron des tisserands et "filasiers".

Pétrie entre les bras du courant de Loire, l'île de Behuard qui renferme la population d'une commune est formée de terrains riches en alluvions, légers et frais, aptes aux cultures les plus exigeantes. Sa gloire jadis, c'était ses chènevières qui donnaient un chanvre particulièrement fin et souple, très résistant. Le chanvre du Val de Loire suffisait à alimenter la très importante Manufacture des Corderies, filatures et tissages d'Angers. (Le Moy, " l'Anjou ", 1924)

La période 1900-1955 est marquée par la culture du chanvre commercialisée par l'usine Bessonneau

Jacques Levron, dans son ouvrage sur Behuard édité en 1954 , décrit ainsi ce site habité par 130 habitants une petite route traverse l'ile, dessert le village et quelques maisons éparpillées à l'écart. Mais il y a surtout des chemins, des sentiers jalonnés de calvaires ou de statues, qui sinuent entre les champs, les saulaies et les luisettes, ces oseraies argentées qui bordent les rives. Une croix s'élève à chaque extrémité de l'ile et en marque les lisières ...

Presque tous sont des agriculteurs et cultivent des plantes potagères, quelques céréales, un peu de vignes et surtout le chanvre, la principale richesse du pays.

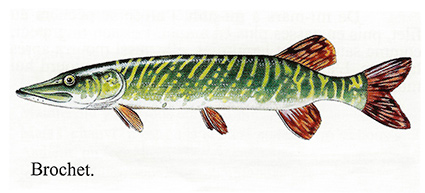

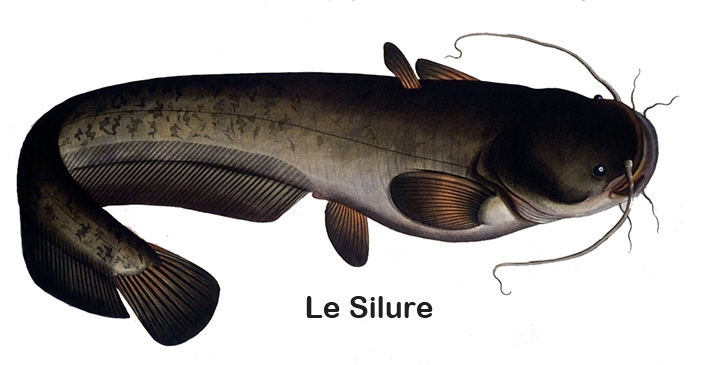

Mais si l'agriculture est l'occupation ordinaire des habitants de Behuard, tous pratiquent la pèche à la cordée, ils s'emparent des anguilles, à l'ancrau (nasse), de la perche ou du brochet, au filet, du savoureux saumon ou de l'alose de Loire .

La fermeture des usines Bessonneau marque un tournant dans l'activité agricole. La culture du chanvre est abandonnée. Cette perte de débouché et l'extinction des activités fluviales de la Loire atteignent tous les actifs de l'île. Il ne reste plus aujourd'hui que deux exploitations agricoles alors qu'on comptait encore 18 fermes en 1955.

L'exploitation

Les exploitations de chanvre côtoient souvent le fleuve pour deux raisons. D'une part, les terres alluvionnaires fertiles, d'une composition harmonieuse, permettent d'excellentes récoltes, indispensables pour répondre à la demande du moment. Ces secteurs agricoles nécessitent des qualités de terroirs agronomiques favorables : trop de sable, le chanvre fane par manque d'eau, le sol ne pouvant la retenir, trop d'argile rend l'arrachage difficile. D'autre part ces terrains sont généralement pourvus de zones de pâturages qui permettent un élevage apporteur de fumier, indispensable à la culture du chanvre

L'Anjou s'installe dans le négoce du chanvre et le début de son extension, à l'est dans le val Loire-Authion tient le haut du pavé avec la commune de la Dagonnière en tête de pont. Dans cette région, on transporte par roulage car une partie des corderies artisanales reste locale, facteur qui, en parallèle, donne du travail à domicile aux femmes. La transformation du chanvre en produit fini est traitée localement.

La culture en basse Loire

Le val de la Possonnière prolongé par les plaines alluviales des rives sud de la Loire en direction de Nantes, participe aussi à l'économie de la région avec la culture du chanvre. La Chapelle-Basse-Mer également, bénéficie en cet endroit des « rouissoirs » que sont la Boire d'Anjou et la Pierre-Percée avec leurs eaux calmes mais, malgré tout, renouvelées. En fait tout le long des rives où c'est possible, le chanvre est présent .Les poignées de chanvre qu'ils appellent « serrons » sont mises en radeau dénommé mauches

Culture et traitement du chanvre

Le semis est effectué en mai pour une récolte de la plante ayant lieu de la mi-août à octobre qui est l'époque du chanvre à graine. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, le chanvre est arraché à la main puis rassemblé pour en faire des poignées de 20 centimètres de diamètre attachées avec un brin de chanvre en tête et un de seigle en pied. Puis elles sont chargées dans les charrettes puis transportées vers le fleuve en vue du rouissage.

Après la guerre, avec l'arrivée de la mécanisation, la faucheuse facilite le travail en remplaçant l'arrachage manuel.

Le développement économique

L'essor de la culture du chanvre commence au XVII siècle et se développe au XVIII et XIX siècle. Il va de pair avec l'implantation des manufactures qui se prêtent aux besoins des arsenaux autant que de l'industrie. Colbert entreprend de faire une flotte royale forte : l'armement d'un vaisseau de 74 canons nécessite 84 tonnes de cordages en chanvre et autant en voilure.

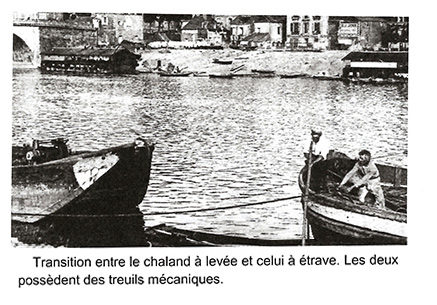

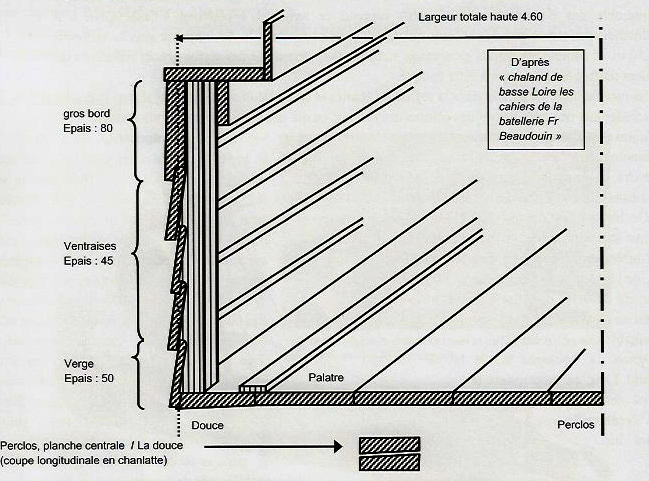

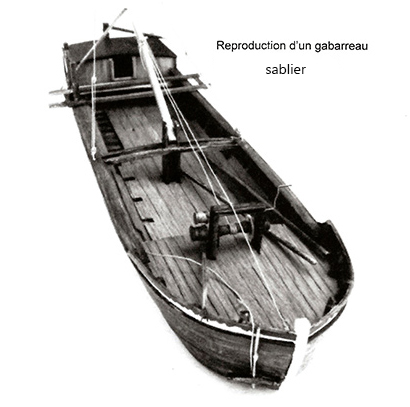

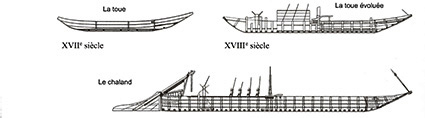

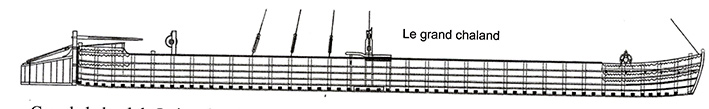

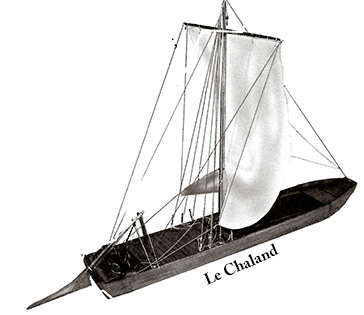

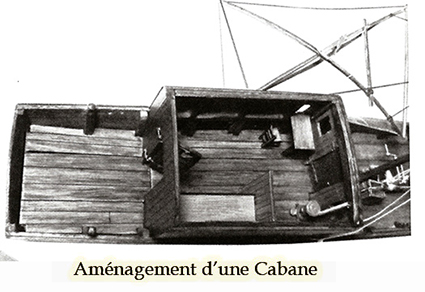

Le commerce maritime est également en plein essor et le chanvre français sera insuffisant. À une moindre échelle, la batellerie fluviale est aussi en demande, un grand chaland nécessite 2 tonnes de cordage pour son bon fonctionnement. La demande manufacturière est à son apogée dans les années 1830 à 1850. Les marchands angevins ne sont pas en mesure de répondre à l'offre même si la Touraine fournit beaucoup de ce produit. En 1840, partent de Bréhémont, 80 chalands pleins de ces fibres avec des chargements avoisinant les 45 tonnes.

Puis la concurrence étrangère apparaît avec la Russie, la Baltique ou l'Ukraine. En parallèle se présentent les fibres tropicales puis c'est l'arrivée de la motorisation et des câbles métalliques sur les bateaux. De 1870 à 1900, le déclin se poursuit d'une manière irrémédiable.

Le transport du chanvre

La batellerie de Loire intervient dans le marché du chanvre mais sur de courtes distances. Il faut approvisionner Nantes pour ses corderies. La forte demande des arsenaux est prise en charge par les bateaux maritimes.

Source: La loire, des Hommes et des Bateaux

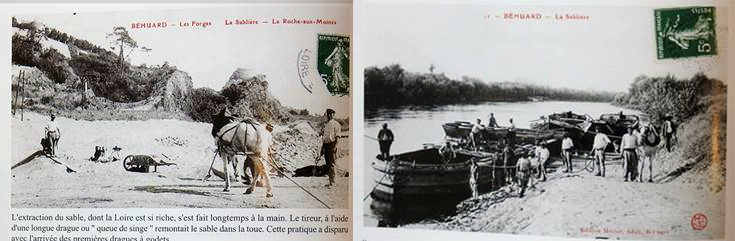

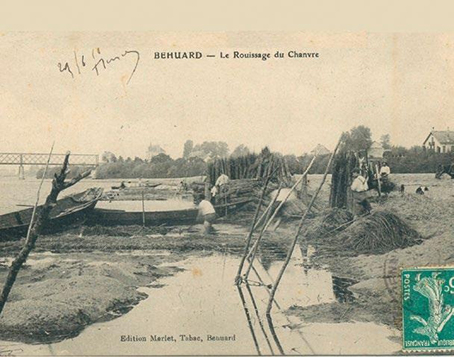

Le Rouissage

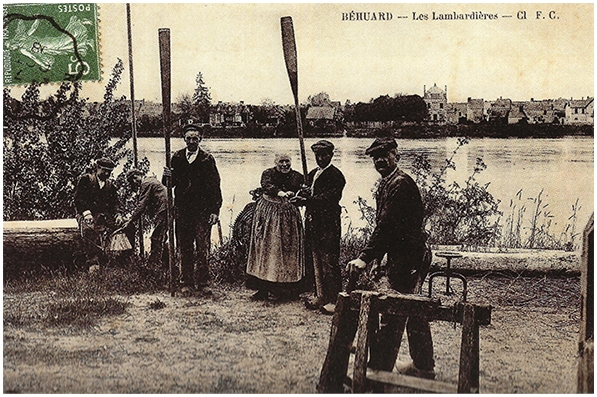

A l'arrière-Plan= le pont sur la Loire, l'ancien restaurant et la propriété du " Merdreau ". Sur la gauche, les barges de chanvre dont on ne voit que la tête parce qu'elles avaient été recouvertes de paille et de sable pour maintenir leur immersion dans l'eau. Des perches sont plantées çà et là pour les stabiliser.

Le rouissage consiste à immerger le chanvre dans l'eau courante, peu profonde, guère plus d'un mètre. Pour cela, on utilise des barges ainsi constituées : on plante deux pieux sur lesquels est fixée horizontalement au fond une perche de cinq à six mètres puis on y pose les poignées de chanvre en les croisant et en les serrant ; après 5 à 6 rangées, on place une autre perche. L'ensemble lié fortement avec des cordes forme alors un radeau. Un lit de paille de seigle mouillée recouvert de sable y est apposé pour permettre une bonne immersion du chanvre qui dure plus ou moins une semaine et nécessite une surveillance journalière afin de bien gérer l'enfoncement. Cette étape oblige la plante à se débarrasser, par dissolution, du ciment peptique qui colmate les fibres. Ce phénomène plus ou moins polluant dû à une manifestation bactériologique a l'inconvénient de dégager des odeurs difficilement supportables. À ce stade, les chanvriers craignent alors la crue qui pourrait emporter tout le travail d'une saison.

Le traitement par rouissage particulièrement polluant, dégrade la faune piscicole. Au XIXe siècle, ces eaux polluées sont considérées comme à risque. Un ensemble d'arrêtés préfectoraux régit alors ces opérations dont ceux du 17 juin 1850, du 26 juillet 1853, du 23 juillet 1855 :

1-Le rouissage n'aura lieu qu'à 30 mètres du chenal navigable, indiqué, en été, par les balises placées soit par l'administration des Ponts et Chaussées, soit par les mariniers.

2-Il sera également défendu de charger le chanvre et le lin avec d'autres matériaux que du sable pur pris sur les grèves. Le sable employé au chargement sera régalé et nivelé, après le rouissage, par les personnes qui en auront fait usage pour cette opération.

3-Il sera également défendu d'employer des pieux et piquets, de quelques espèces que ce soit, pour retenir les amas de chanvre et de lin

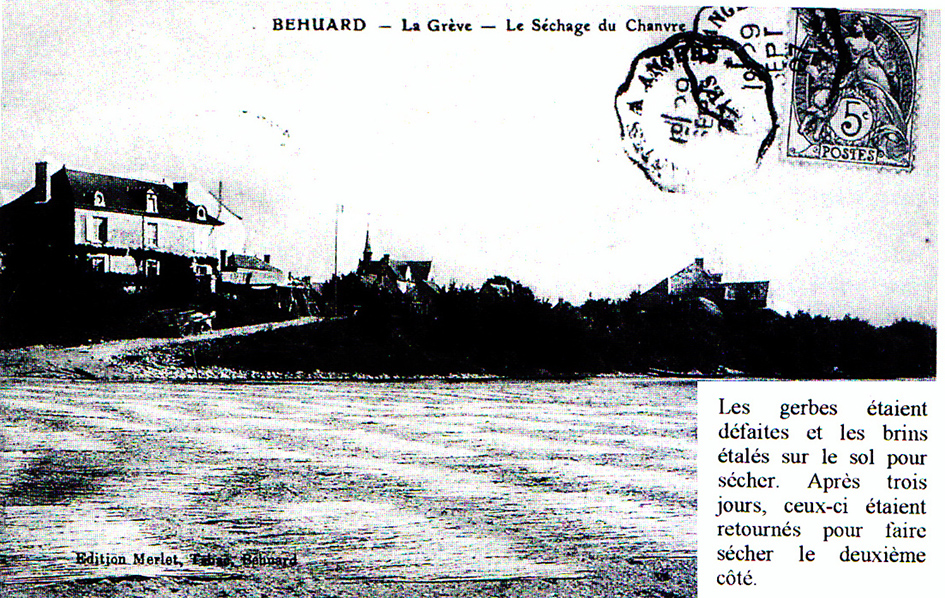

Séchage

Les poignées de chanvre sont ensuite positionnées debout avec la mise en tourette pour un égouttage efficace. Le lendemain, le chanvre est transporté sur les prés pour l'étendage et le séchage. En le retournant au bout de deux jours, la filasse blanchit, ce qui est le critère d'une bonne qualité pour un meilleur prix de vente. Si le séchage n'est pas terminé, les brins reconstitués en poignées sont mis debout en « chandeliers ». Ensuite les poignées sont liées en formant des fagots qui seront stockés dans les greniers en attendant le brayage.

Séchage dans un Four à Behuard

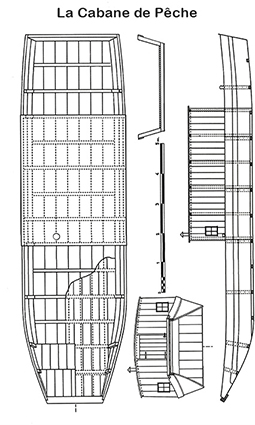

Le four à chanvre est une construction qui servait à la dessiccation du chanvre.

L'étape de séchage de l'écorce des tiges et des racines suivait celle du rouissage (pourrissement dans l'eau des parties tendres et conservation de la fibre) et s'effectuait avant le broyage et le peignage de la fibre de chanvre restante.

Effectué autrefois dans un four à pain, le séchage du chanvre s'est ensuite fait dans un bâtiment conçu spécialement à cet effet.

On retrouve ce type de bâti dans les régions où l'on cultivait le chanvre notamment en Sarthe, dans l'Orne, la Mayenne, les Pays de Loire, en Touraine ou encore en Charente

![]()

Architecture

Suivant les régions, les fours à chanvre ont un plan quadrangulaire ou cylindrique, construits en pierre (grès roussard) par exemple ou en brique et sont parfois couverts d'un enduit de sable et de chaux grasse.

Le diamètre moyen du four est de 3 à 4m pour une hauteur de 4 ou 5m.

Dans la Sarthe, les fours ronds sont les plus courants mais il existe également des fours carrés. La chambre du chanvre peut être fermée par un plafond en solives recouvertes de chaux et d'un assemblage de moellons qui s'oppose au départ de chaleur. Le dôme peut être en maçonnerie avec une terrasse pleine, un toit plat ou un toit à deux ou quatre pans. La plupart du temps, le toit sera conique.

En Touraine, où les fours à chanvre sont souvent de plan quadrangulaire, le toit est à deux pans ou en pavillon et recouvre une voûte en pierre construite afin de conserver la chaleur du foyer. Dans le même département, un four à chanvre peut être complété d'un pigeonnier sous le toit.

La toiture déborde du bâti afin de protéger l'enduit et est couverte de tuiles ou d'ardoises. Si elle est rayonnante, elle dispose d'une pente du toit d'à peu près 45°.

Sa poussée peut être compensée par un cercle de fer entourant le mur en partie supérieure parfois complété par un cercle au niveau inférieur. Une collerette de zinc ainsi qu'un épi de faîtage protègent le poinçon du toit qui n'est pas couvert.

Ces bâtiments sont généralement installés sur une déclivité du site avec une porte semi enterrée donnant sur la chambre de chauffe au rez-de-chaussée et au premier niveau, une porte permettant l'accès à la chambre à chanvre.

L'intérieur comporte deux niveaux et est séparé par un plancher à claire-voie ou une grille située à environ 1,60m du sol.

Au rez-de-chaussée, sur un sol dallé, se situe la chambre de chauffe où l'on installait un brasier à coke dans une corbeille en fonte. Le coke ne dégageait pas de flamme mais émettait une forte chaleur qui durait pendant plusieurs heures. Le foyer est construit en briques tout comme les encadrements de portes

Le premier niveau donne sur la chambre à chanvre située au-dessus de la claie et est d'une hauteur moyenne de 2,80 à 3m.

Les fours plus modestes ne disposent que d'une porte permettant à la fois l'ajout de bois dans le foyer et la charge du chanvre sur la grille.

Fonctionnement

Les bottes de chanvre sont enfournées par la porte donnant sur la chambre haute du four puis sont posées sur la claie ou suspendues. La porte basse donne quant à elle sur le foyer où l'on ajoute des fagots ou briquettes de coke que l'on allume. Le chanvre est chauffé pendant une dizaine d'heures, pendant la nuit, à une température de 60°C.

La fumée passait par le plancher puis par les fibres de chanvre avant de s'échapper par la couverture ou, selon les régions, par des lucarnons dans les murs. Dans le Maine, les maçonneries sont la plupart du temps continues alors qu'en Touraine, elles peuvent être percées par des ouvertures à l'étage.

Source=https://wiki.maisons-paysannes.org/wiki/Four-à-chanvre

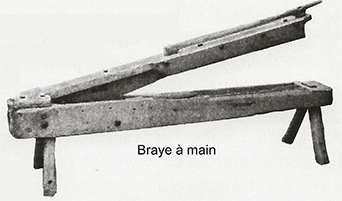

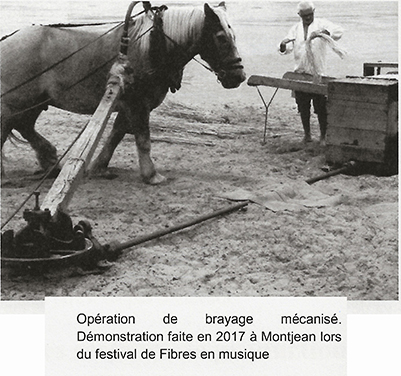

Le Brayage

Le brayage commence à la mi-novembre et peut s'étaler sur deux ou trois mois. Dans un premier temps, le chanvre est chauffé à l'aide de fours. On emploie de la « chènevotte », résidu du chanvre après le brayage, en tant que combustible. Monté à bonne température, le feu est arrêté et le four nettoyé de ses braises. Le chanvre est alors enfourné et la porte du foyer refermée jusqu'au lendemain. Cette opération se répètera tous les jours pour assurer le travail du lendemain. Le chanvre sera ainsi suffisamment sec pour commencer le brayage.

le brayage consiste à briser la plante, pour en séparer la fibre de l'écorce. Cette pratique se fait à la main jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. L'outil indispensable s'appelle « la braie » un engin monté sur quatre pieds est composé de deux mâchoires. La partie basse

est composée de quatre planches parallèles présentées horizontalement avec les sections verticales biseautées en haut. Au-dessus, la même pièce est composée de seulement trois planches qui viennent s'imbriquer dans celles du bas à l'aide d'une poignée. En faisant avancer les tiges de chanvre, placées en travers dans la machine, tout en cisaillant, celles-ci ressortent brisées sur l'ensemble. La fibre ou fillasse se trouve ainsidépossédée de la chènevotte.

La mécanisation apporte du confort à ce pénible travail. Vers 1905 apparaît la « brayeuse », une machine composée de cylindres cannelés à travers lesquels va passer le végétal. C'est un manège entraîné par un cheval qui apporte l'énergie nécessaire au mécanisme.

Le cardage ou " teillage"

Le cardage ou peignage est le dernier traitement que subit la matière. Le but est de supprimer de la filasse les fibres trop courtes ou étoupes et les brisures encore accrochées. Manuellement, c'est le peigne à carder pointes à chanvre qui est employé. Lorsque l'opération se mécanise, on parle de lissage .

Le produit fini se présente en écheveau ou torche puis est conditionné par 25 kilos que les commissionnaires viendront collecter, prêts à être manufacturés.

Le rendement peut atteindre 6 à 8 tonnes par hectare, pour fournir, au terme de son traitement, 1,80 t à 2,40 t de filasse sèche et peignée.

Marie-Louise Boussard de Behuard raconte:

La récolte du chanvre

Témoin de la vie agricole à Behuard en cette première moitié de siècle, Mme Marie-Louise Boussard se mariait en 1930 avec Joseph Boussard dont les parents étaient originaires de Behuard. Ensemble ils ont exploité jusqu'en 1977, en cette même commune, la ferme du " Bas-Griveau " située en queue d'île.

Mme Boussard a fêté ses 91 ans et toujours alerte, vive d'esprit et chaleureuse vit aujourd'hui à Savennières. Elle se souvient des durs travaux des champs avec l'aide des chevaux et en particulier de ceux qui ont trait à la culture du chanvre.

(M.C. questionneur)

M.C. Avant la dernière guerre, la culture du chanvre était dit-on, répandue sur l'île ?

M.L.B. Le chanvre était la culture principale pour tout le monde ; à l'époque, il y avait encore une quinzaine de fermes : Roger Réthoré, Pierre Richou au Haut-Griveau, René Richou, Rousseau, Cady, tonton René Boussard, Jean Besnard, René Tonnay, Henri Tonnay, Léon Voisine qui habitait à côté de chez nous, Cyprien Lefevre à la ferme du Bois. A ce jour, il n'en reste plus que deux : le " Bas-Griveau " et " le Bois ". On cultivait aussi un peu de blé, du seigle, et aussi des choux et des betteraves pour nourrir les animaux l'hiver : quelques vaches et quelques jeunesses (veaux et génisses).

M.C. Du chanvre on tire la filasse et le chènevis. A quels usages étaient destinées les filasses ?

M.L.B. Aux usines Bessonneau. Avec les rachures on faisait quelques cordes et de l'étoupe. On ne récoltait qu'une petite quantité de chènevis réservée à des semis précoces. Les cordages agricoles, on les achetait, une douzaine chaque fois, chez Bessonneau, qui nous faisait un prix.

Léon Voisine cultivait, lui-aussi, du chanvre sur l'île, près de chez nous et il était, en même temps, le démarcheur des usines Bessonneau pour l'île.

Il passait dans les fermes, évaluait la qualité de la filasse et fixait le prix du lot. On ne marchandait même pas. Léon Voisine était connaisseur et connu de tout le monde ; on lui faisait confiance. Il y avait aussi Pierre Thuleau de Chalonnes pour les usines Saint Frères. Trois fois par an, nous passions à Savennières pour faire peser sur la bascule qui existait derrière l'église et nous allions ensuite livrer à la gare des Forges. Les démarcheurs étaient présents. Quand les affaires étaient terminées, ils s'offraient un " beurre blanc " au café Cady des Forges en compagnie des acheteurs et nous, on buvait un verre de vin blanc avant de rentrer à la maison.

M. C. Avec l'apparition des fibres chimiques, les cultivateurs abandonnent cette culture

M.L.B Les prix baissaient. Vers les années 1960, je crois, tout le monde s'est mis dans les cultures de graines (pensées, reines-marguerites), les bulbes, surtout les glaïeuls, que nous vendions à une graineterie de la rue des Lices. La fermeture des usines Bessonneau nous a beaucoup ennuyés : le chanvre c'était dur mais on savait ce qu'on faisait, c'était sûr et on était habitué, les graines c'était aléatoire.

M.C. Dans certaines régions, il était de règle de faire alterner les fèves (ou les céréales) avec les chanvres dans l'assolement biennal.

M.L.B. On alternait un peu avec le blé, mais on craignait les crues. Le chanvre est une plante exigeante, il ne fallait pas semer deux fois de suite au même endroit ; en plus, des alluvions, nous engraissions la terre avec notre fumier d'étable.

M.C. Les communes situées sur les bords de l'Authion étaient réputées dans toute la France pour produire les meilleurs chènevis. La semence provenait-elle de cet endroit ?

M.L.B. Je ne me souviens pas où nous achetions la semence, mais elle donnait de beaux chanvres, comme dans l'île de Chalonnes. Bien sûr, il y avait des années meilleures les unes que les autres. Nous semions début mai, après les derniers risques d'inondation, à l'aide d'une rayonneuse (semoir) tirée par un cheval sur une largeur de soixante centimètres. Certaines années les inondations tardives nous mettaient en retard. Le rendement était alors moins bon et la filasse moins belle. La hauteur de la plante variait selon les années, ça dépendait du temps qu'il faisait. Ce qui était à craindre le plus, c'était la grêle : elle cassait le brin arrêtant du même coup sa végétation et c'était quasi impossible de le redresser.

M.C. Avez-vous participer aux travaux d'arrachage à la main ?

M.L.B. Jusqu'en 1940, l'arrachage se faisait à la main à partir de la fin août. Je portais des gants et malgré tout j'attrapais quand même des ampoules, c'était horrible. En 1939, mon mari fut appelé à la guerre. Avec mon beau-père nous faisions seuls le travail.

En 1940, le sol était si sec que j'en ai eu trop marre, alors j'ai pris une faucille pour le couper, Cela perdait dans le rendement parce que le brin était moins long. L'idée nous est venue d'utiliser la faucheuse. Et après, dans le village, tout le monde s'est mis à faire comme nous. Ce fut vraiment ensuite plus facile. Les brins étaient rassemblés en bottes avec deux liens de paille de seigle puis transportés par charretées au Haut-Griveau au bord de la Loire. Le chemin de traverse était souvent en mauvais état avec des ornières profondes. J'ai vu plusieurs fois tout le dessus de la charretée s'ébouler par terre.

M.C. Sitôt le chanvre arraché, il faut le faire rouir. Deviez-vous payer un droit de rouissage ou respecter quelque réglementation légale ?

M.L.B. Personne ne payait quoi que ce soit, tous les ans ça se passait de la même façon, chacun avait son coin. On montait des barges. A Behuard, les bottes étaient ligotées entre elles, en croix, avec des brins d'osier alors qu'à Champtocé ça se faisait avec de la ficelle de chanvre. Sur le tas, il était mis de la paille et encore du sable par-dessus car il fallait que le chanvre soit parfaitement immergé. Ce n'était pas non plus de tout repos ; je me souviens qu'on allait dans l'eau, les pieds nus, les jupes retroussées car on en avait jusqu'au-dessus des genoux, Ça arrivait de tomber dans l'eau. Il y avait parfois des inondations subites ; une année, il y a eu de la crue, tout le tas était parti. Avec la charte (charrette) nous sommes allés jusqu'à Montjean pour les récupérer. Quel travail ! Et cela de plus que ça sentait le coui, une infection !

Par contre, les pêcheurs qui se plaignaient pourtant de la puanteur, ils venaient se placer sur les barges au risque de provoquer leur enfouissement dans la vase, tout cela parce qu'il y avait plein de poissons alentour. Après une semaine environ, on tirait les bottes de l'eau. Il fallait un peu les nettoyer de leur pourriture. C'était lourd et ça sentait mauvais. On les mettait debout pour l'égouttage, en tourelles d'une douzaine, sur le pré (sur la grève, du côté de la tête d'île). Puis on les faisait sécher en étalant les brins sur le sol ; après trois jours, il fallait les retourner avec une balise (perche de saule) pour faire sécher également le deuxième côté. C'était plus facile quand il n'y avait pas de vent. La belle rosée ou le bon brouillard du matin rendait le chanvre plus blanc. Plus il était blanc, plus il avait de qualité. Une fois sec, il fallait le remettre en tourelles en attendant de le charroyer.

M.C. Où entreposiez-vous la récolte ?

ML.B. On la mettait dans un grenier où elle attendait jusqu'à novembre. Remisé bien sec, le chanvre ne s 'abîmait pas mais les souris, elles aimaient bien y faire leurs nids.

M.C. Pour obtenir la filasse, il faut faire tomber la chènevotte. De quel matériel disposiez-vous pour broyer et lisser ?

M.L.B. Le breyage est un travail d'hiver, on commençait début novembre. Cela se passait dans la breillerie, un bâtiment qui contenait tout le matériel. Tous les jours le four était chauffé en allumant des déchets. Je vidais le foyer de ses cendres chaudes et brindilles restantes en passant une nippe (une perche avec en bout un gros chiffon humide). Des fois, le feu prenait dans le four parce qu'il restait quelques brindilles et de la poussière, hé bien, toute la fournée était perdue ; des fois aussi, le chanvre roussissait un peu trop et alors la filasse trop colorée s'en allait en rachures.

Il fallait se lever à deux heures du matin pour breyer et ça durait jusqu'à l'heure de tirer les vaches vers sept heures. Le travail se faisait à trois : mon mari transportait les bottes, moi qui mettait les bottes dans la breyeuse et mon beau-père qui recevait la filasse au " cul " de la machine et la déposait sur un tréteau. C'était mon mari qui s'occupait aussi de lisser les poignées avec une machine qui tournait très vite, ça nettoyait la filasse de ses dernières saletés.

Nous avions aussi un manège qui se trouvait dehors dans un rond-point. Notre cheval était attelé au manège et tournait en rond, il marchait bien mais il y avait des chevaux qui n'aimaient pas ça du tout. Ça faisait fonctionner une breyeuse. Le chanvre était jeté sur la machine. Les guertes (débris) se retrouvaient par terre. Chaque jour nous en faisions un petit tas que nous remisions dans un coin en attendant d'allumer le four le lendemain matin.

M.C. Quels soins apportiez-vous à la fabrication des écheveaux ?

M.L.B. Je pliais les poignées en deux et je les nouais en torches. J'essayais de lisser la pomme le mieux possible pour la rendre plus jolie dans les balles de chanvre. Il fallait donner une belle apparence : en un coup d'œil le démarcheur évaluait la longueur, la couleur, la finesse, la solidité du brin et aussi la netteté, l'esthétique de la balle (25 paquets de 25 poignées).

M.C. Plus de filasse, plus d'écheveaux, plus de chevaux, est-ce qu'au moins le four à chanvre a été conservé à la ferme du " Bas-Griveau " ?

M.L.B. Non, il a été démoli. Il doit encore y en avoir un chez Pierre Richou au Haut-Griveau et chez René Richou dans le bourg.

M.C. Si vous deviez revivre ces moments de votre passé le feriez-vous avec plaisir?

M.L.B. C'était dur : Les travaux de culture avaient lieu dans les jours les plus chauds de l'année. Tout était pénible pour le corps : la rugosité du brin, l'arrachage, le rouissage, le breyage, la surveillance du four, se lever à deux heures le matin pour aller breyer. Mais... c'était notre vie. Lorsque les années étaient bonnes, nous étions fiers de nos cultures, de la qualité de notre filasse. Le jour de la livraison nous étions contents d'avoir accompli un beau travail et de voir rentrer de l'argent. Nos fatigues étaient oubliées, nous pensions déjà aux prochaines semailles.

Sources :histoire des Coteaux de la Loire et du Maine

![]()

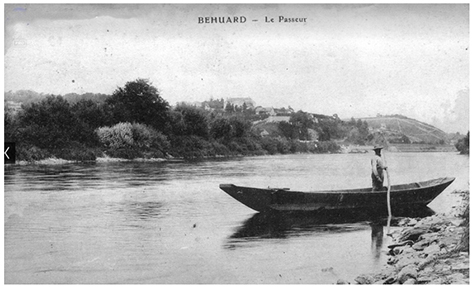

LES PASSEURS

Behuard est aujourd'hui une des plus petites communes du Maine-et-Loire, avec 230 hectares et 110 habitants. Le Port du Bois, face au hameau des Forges, a toujours été la porte d'entrée du village avant la construction du pont en 1880. Il précise : « Les pèlerins avant cette date arrivaient de ce côté-là, par les chemins de Savennières puis par le chemin de fer jusqu'à la gare des Forges». Les passeurs attendaient là, afin de leur faire franchir le bras de la Guillemette. De nos jours, le pèlerinage se déroule en septembre, couvrant l'île, chaque année de milliers de visiteurs.

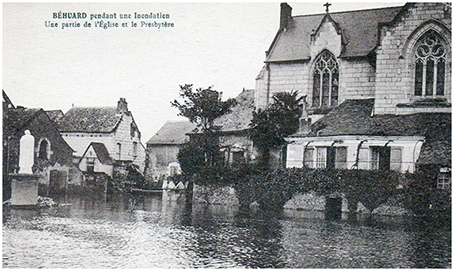

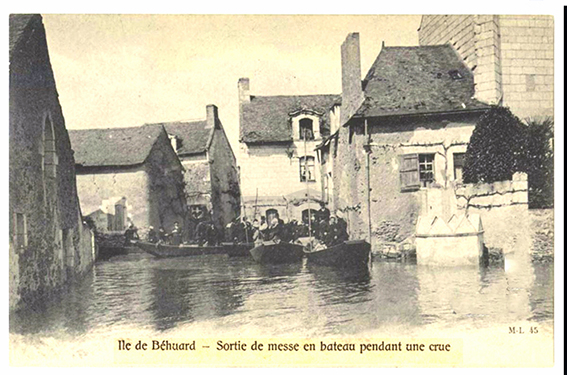

Le rôle des passeurs

Il ne se limite pas à l'événement annuel. D'autres visites, plus impromptues, mobilisent les bateliers. L'île est inondable. Les jours de crue, pour rejoindre la terre ferme, les habitants sortent leurs bateaux. De l'avis de Bruno Richou, on ne peut habiter Behuard sans accepter les inondations et ses contraintes. Quand le village devient une «Venise ligérienne », une curieuse animation retentit dans les rues canalisées. Les passeurs d'aujourd'hui, s'en vont de maison en maison. Le maire et un collègue assurent la distribution du courrier et veillent à ce que personne ne soit isolé. Tous les matins, les navettes, pour rejoindre Savennières, sont nombreuses. Chacun doit se rendre au travail. Monsieur le maire conclut : «C'est bien qu'il y ait des inondations, les problèmes de voisinage s'oublient vite. Le maître mot à Behuard est «solidarité» car l'entraide est une nécessité.

Une autre manifestation entretient les pratiques batelières des habitants : la fête de la plate, qui comptera bientôt deux décennies d'existence. L'événement bien connu des Ligériens a toujours lieu le dernier week-end du mois de septembre. Il consiste en courses de bateaux traditionnels, en équipage de deux rameurs, en distinguant enfants, femmes et hommes. Lors de sa création, la fête visait à faire revivre une tradition locale, celle des rencontres sur l'eau des villages voisins de Denée, Rochefort et Behuard. L'objectif semble atteint : 6000 visiteurs sont attendus chaque année, pour un programme classique de courses de bateaux et de dégustation de friture, sur fond de marché artisanal. Ainsi chaque année le bras de la Guillemette, investi de plates et de futreaux, fait surgir l'image d'une Loire ressuscitée et ce n'est pas pour déplaire aux héritiers des passeurs.

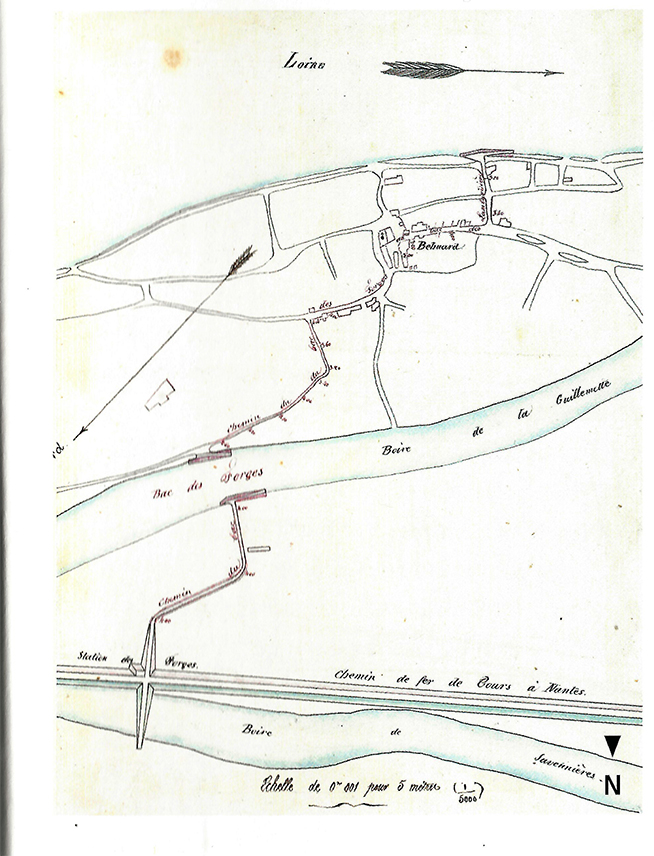

Notre connaissance des anciens passeurs s'appuie, comme pour les autres sites, sur les archives du service des bacs et passages d'eau du Maine-et-Loire. Pour ce secteur, il est fait mention du bac des Forges ,attaché à la commune de Savennières, et parfois du bac de l'île du Bois qui est évidemment le même .Le Bois est un hameau de Behuard où abordent les bateaux du passage .Une pétition des habitants adressée au préfet donne un plan annexé, le tracé exact du chemin du bac. Ce site de franchissement est évidemment un des plus complexes de la basse Loire, exigeant plusieurs traversées, celle du bras de la Guillemette, du bras des Lombardières, puis selon l'itinéraire, du bras du Port Godard ou de Mantelon. Les passeurs de rivière sont ainsi les guides indispensables, possédant une parfaite connaissance de leur portion de fleuve.

Notre connaissance des anciens passeurs s'appuie, comme pour les autres sites, sur les archives du service des bacs et passages d'eau du Maine-et-Loire. Pour ce secteur, il est fait mention du bac des Forges ,attaché à la commune de Savennières, et parfois du bac de l'île du Bois qui est évidemment le même .Le Bois est un hameau de Behuard où abordent les bateaux du passage .Une pétition des habitants adressée au préfet donne un plan annexé, le tracé exact du chemin du bac. Ce site de franchissement est évidemment un des plus complexes de la basse Loire, exigeant plusieurs traversées, celle du bras de la Guillemette, du bras des Lombardières, puis selon l'itinéraire, du bras du Port Godard ou de Mantelon. Les passeurs de rivière sont ainsi les guides indispensables, possédant une parfaite connaissance de leur portion de fleuve.

Un savoir qu'ils se transmettent de génération en génération..

Le fait se vérifie aux Forges où se distingue la famille Boussard, de Behuard. En 1832, René Boussard est titulaire du bac, sa veuve lui succède en 1838.

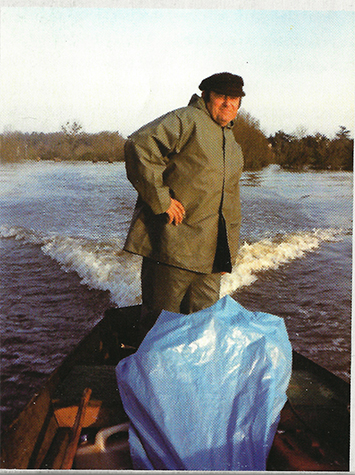

On retrouve cette lignée de passeurs en 1850 avec Pierre Boussard. Lorsqu'on évoque ce nom encore aujourd'hui, on vous donne l'adresse de Gilbert Boussard. Celui-ci réside en queue de l'île et vous accueille chaleureusement. Que ses ancêtres lointains aient été passeurs, ne l'étonne pas ! Il est une tradition familiale d'aller sur l'eau. Lui-même a été facteur intérimaire pendant cinq ou six crues. Son père, Joseph, avait pris la relève de Pierre Boussard, le cousin, passeur aux Forges, le pont ayant été détruit pendant la guerre. Il sait d'ailleurs que les Boussard sont arrivés à Behuard, par la Loire, il y a plus de deux siècles. Ses ancêtres, employés au service de la navigation, étaient originaires de Ménéac en Ille-et-Vilaine. Ils se déplaçaient le long des rivières. Dans les archives, il est aussi question des Rousseau.

L'un est passeur de 1844 à 1849, un autre, en 1906, est pêcheur et sollicite le rétablissement du bac à son profit. Malgré l'existence du pont de la Guillemette, beaucoup d'Angevins, propriétaires d'une maison secondaire sur l'île, gardent l'habitude de traverser aux Forges. Ils y voient un gain de temps. Les pêcheurs locaux se font alors concurrence pour passer les citadins

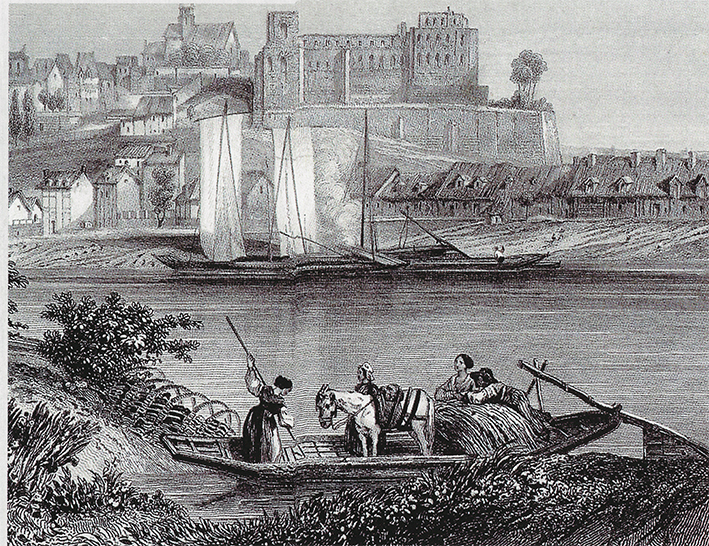

Passage des Lombardières en 1854Le bateau s'avère un moyen indispensable à la vie quotidienne sur l'île de Behuard. Nous en découvrons un aspect dans cette enquête de la préfecture du Maine-et-Loire de 1906. Il est question d'installer un bac à traille entre Behuard et l'île Mureau. Cette dernière, simple îlot, est traditionnellement cultivée. Les propriétaires y abordent en bateau sur chaque parcelle en l'absence de chemin. On y vient retirer les récoltes de blé, de chanvre et de raisins.

Or trois ouvrages installés dans le cadre de la Loire navigable en limitent l'accès. La solution du bac n'est cependant pas adoptée. L'isolement du Mureau n'est rompu qu'en 1948 avec la construction d'une chaussée.

La fonction de passeur n'est en rien réservée aux habitants de Behuard.

De l'autre côté du Grand Bras, il y a les bateliers valléiais. Le bac des Lombardières leur est échu. Le personnage qui s'est longtemps imposé en ce lieu est une femme, Louise Dolbeau, qui conserve son bail dix-huit années consécutives. Elle obtient le premier affermage en 1832, s'associe en 1838 à Pierre Charbonnier, son mari et, devenue veuve, prolonge le service après 1844. C'est Jacques Thonay qui lui succède en 1850. La plate-forme du port du bac est réaménagée en 1881. La forte activité fluviale de ce secteur a profondément marqué le quartier. Celui-ci est lieu de résidence des mariniers et des pêcheurs. La maison de la Lombarde, toujours visible, date du XVIe siècle, sa porte est surmontée d'une ancre de marine

À quelques centaines de mètres des Lombardières, Port-Godard est un autre hameau de mariniers, situé sur un des bras du Louet. Un bac permet de rejoindre la queue del'ilede Saint-Jean-de-la-Croix. Au début XIXe siècle, l'état indemnise les passeurs Cordon et Chesnay dont les bateaux sont récupérés pour le service du passage. Les pontonniers sont successivement François Gautier de 1832 à 1843, Chamaillé de 1844 à 1849 et Alexis Rideau, l'ancien passeur de Port-Thibault et habitant de Saint-Jean-de- la-Croix, de 1850 à 1855.Le passage,de Mantelon permet de franchir le second bras du Louet, le plus large, afin de rejoindre la rive gauche. Les passeurs sont tour à tour Pierre Doussard, en 1832, Jean Papin dit Dendrau, en 1838, Joubert et Bonnaire, en 1844, Charles Binet, en 1850.

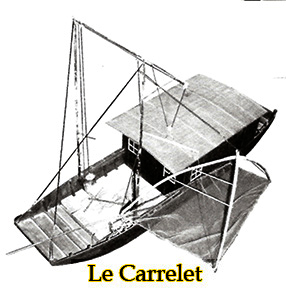

En 1856, la veuve de Jean Papin, propriétaire résidant à Denée, cède à l'état un terrain pour la construction de la cale de Mantelon. On en déduit qu'avant cette date l'abord du passage d'eau est une simple grève .Les bateaux utilisés dans ce secteur sont généralement des futreaux. Ils servent au transport du chanvre que l'on met à rouir dans la boire des jardins ,sorte de canal rejoignant les deux bras du Louet. Quelques toues (bateaux)circulent encore sur le Louet au début du XXe siècle Elles appartiennent aux agriculteurs de l'Îlot afin d'évacuer, en temps de crue, leur bétail vers le village de Mantelon. Alain Mareau, des Jubeaux, se rappelle bien les avoir vues dans sa jeunesse.

![]()

Batelier Passeur

Dans le monde des vivants, le passeur est un homme indispensable. À ce maître de son élément, on confie sa vie. Il est un être à part, un homme de caractère. Héritiers de cette identité particulière, les passeurs d'aujourd'hui semblent témoigner de cette filiation.

Baignés dans l'art de la navigation, ils s'élèvent au-dessus du quidam et se forgent de forts tempéraments. Nous citionsGilbert Boussard dans l'histoire fluviale de Behuard et pour cause, l'homme est en ce lieu, incontournable. Il nous fallait le rencontrer.

Batelier de Behuard

Gilbert Boussard habite au Bas Grivaux, en queue de l'île de Behuard. Ses parents étaient agriculteurs. Lui ne s'est pas tout de suite installé. Il a été, tour à tour, docker à Angers, employé des chemins de fer, postier et, finalement, est revenu à ses racines. Sur l'île natale, il a repris dix-sept petites exploitations autour de Behuard et s'est constitué un patrimoine de 105 hectares. Il produisait du maïs, du tournesol, de l'orge de brasserie et deux à trois jours par semaine devenait bûcheron. Si l'heure de la retraite a sonné, Gilbert ne pantoufle pas pour autant. Chasseur, pêcheur de lamproies, il est avant tout batelier de Behuard.

Gilbert Boussard habite au Bas Grivaux, en queue de l'île de Behuard. Ses parents étaient agriculteurs. Lui ne s'est pas tout de suite installé. Il a été, tour à tour, docker à Angers, employé des chemins de fer, postier et, finalement, est revenu à ses racines. Sur l'île natale, il a repris dix-sept petites exploitations autour de Behuard et s'est constitué un patrimoine de 105 hectares. Il produisait du maïs, du tournesol, de l'orge de brasserie et deux à trois jours par semaine devenait bûcheron. Si l'heure de la retraite a sonné, Gilbert ne pantoufle pas pour autant. Chasseur, pêcheur de lamproies, il est avant tout batelier de Behuard.

«J'ai eu six bateaux jusqu'à présent. Certains ont été faits par le père Brault à Rochefort, dans la vallée .J'en ai eu deux qui ont été construits chez mon grand-père à Saint-Germain-des-Prés. Il était charpentier de marine. Les bateaux, bah ! dame, s'en sont allés, usés, parce qu'ils servaient pour charrier le fumier quand il y avait des crues, ou pour le bois. On le coupait et on le mettait en tas dans un endroit assez haut. Avec la crue, on le ramenait à la maison. Pour le fumier, on mettait un entourage de piquets autour du bateau pour le rehausser. Il était toujours emmené dans les champs quand l'eau était haute. J'ai vu revenir de l'île Mureau avec trois centimètres de bord et puis on n'a jamais été au fond, on aurait dû y aller. Certaines fois, je mettais deux grands futreaux de chaque côté du petit bateau pour charrier tout ce qu'il y avait à prendre. Après on a eu des bateaux plus légers parce qu'on en avait moins besoin.

Le dernier bateau que j'ai eu en bois, c'était un bateau en cèdre ; il venait de la Vienne, il était léger, ça filait bien mais on a été obligé de changer.

Avec la motogodille ça allait, mais, avec les propulseurs, c'était trop léger. Alors j'en ai acheté un en tôle .

Transmettre l'art de naviguer

«J'ai appris à faire du bateau sur une "néyette", un bateau en sapin, 3 mètres de long, 25 centimètres de bord, ça servait dans le temps pour aller à la chasse aux canards. Mon gars et ma fille ont aussi commencé là-dessus. Ils ont appris à tirer sur la rame, à prendre la perche. De toute façon, on a été au fond avec, je ne sais pas combien de fois. J'ai vu aller à la chasse dans l'île Mureau, deux paniers de cannes, les fusils et deux bonhommes dedans et bien c'était trop. Ne fallait pas bouger beaucoup. Quand on revenait à terre, en voulant descendre, paf, tout le monde allait à l'eau.Ici, on avait surtout des futreaux, des grands bateaux de 7 mètres. C'est un bateau de travail et on avait un autre plus petit qui servait à aller à Savennières en temps de crue, à la rame. Il était plus léger, moins long, 5,50 mètres. Moi, il m'a servi quand j'ai commencé l'école, pendant la guerre, parce qu'il n'y avait plus de pont. J'avais dix ans, j'y allais tout seul, je descendais la queue du canal. Quand il y avait des grands-pères dans les familles, c'est eux qui passaient les enfants. Je me souviens du grand-père Cady, il avait 73 ans et passait encore ses deux petits-enfants ».

Le Rôle des Femmes dans la Navigation.

Les courses de bateaux. Celles de Montjean dites «courses de la Saint-Symphorien » étaient célèbres au début du XXe siècle pour ses équipes de rameuses venues de tous les ports ligériens. Celles de Behuard remises à l'honneur en 1990 perpétuent aujourd'hui la tradition.

La « Baillée aux filles »

Ces coutumes singulières permettent d'observer le rôle des femmes dans la navigation. Il n'est pas banal de découvrir dans ce monde dit des « Hommes de la Loire » l'amorce d'une émancipation. Si l'étude reste à faire, les faits que nous citons témoignent d'une ouverture au sein même de la communauté fluviale. Jeanne et Camille Fraysse évoquent cet aspect dans l'ouvrage Vie quotidienne au temps de la marine de Loire. Ils observent que chaque village en bordure de rivière avait un passeur. C'était le plus souvent un ancien marinier mais, à défaut, c'était toujours un riverain ayant une grande expérience et une bonne connaissance des lieux à naviguer.

Equipes féminines dans les courses nautiques

La fonction n'excluait pas les femmes, habitantes des îles, des bords de rivières et des zones inondables. Le couple d'historiens cite à l'appui de nombreux exemples dont celui du décès de Jeanne Queru en 1643. Celle-ci exerce le métier de passeur et se noie en faisant traverser un homme et son cheval au port de la Maison-Neuve, paroisse de Seiches-sur-le-Loir. Nous avons, nous-même, évoqué ce rôle des femmes pour la commune de Soulaire-et-Bourg, enclavée dans la zone de confluence des Trois Rivières, obligeant les villageoises aux pratiques batelières.

Les femmes sont au fait de la navigation tant pour les besoins domestiques que pour assurer le service du passage. Reste à connaître l'ampleur du phénomène : était-il marginal ou généralisé ?

L'inventaire des sites de passages que nous avons établi pour la région comprise entre Nantes et Les Ponts-de-Cé, livre quelques constats.

Sur 154 adjudicataires de bacs répertoriés, 14 (soit 9 %) sont des femmes. Mais le pourcentage est à doubler si l'on se fie aux pratiques réelles, et que les contrats passés avec l'administration ne dévoilent pas. Afin d'assurer la continuité du service, l'épouse du passeur ou sa fille est souvent contrainte à des passages occasionnels. Les femmes sont encore plus sollicitées lorsque les maris sont pécheurs, mariniers ou marins dans le port de Nantes. Les femmes adjudicataires des bacs sont, dans presque tous les cas, des veuves qui ont succédé leur mari. Elles sont pour la plupart résidentes des îles ,celle de Trentemoult près de Nantes, de Behuard, des Lombardières et de la vallée du Louet en général. En ces lieux, on suppose qu'elles pratiquent elles-mêmes le passage, mais qu'elles le délèguent- à quelques mariniers dans les plus grands ports. C'est le cas à Saint-Florent-le-Vieil, à Champtoceaux, à Clermont et à Nantes.

Les services de la navigation fluviale ne s'opposaient pas à la pratique du métier par les femmes et, savaient même reconnaitre leurs mérites. Un rôle indéniable et des talents reconnus.

Source Passeur de Loire par Didier DANIEL

![]()

Le Halage et les Bateaux

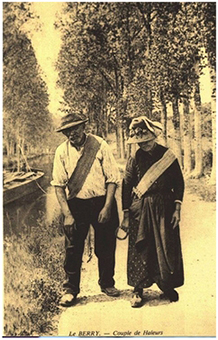

Le Halage à Col d'Homme

Ils tractaient tête baissée, le regard vide, les épaules labourées par la bande de tissu de la bricole. Ils halaient, les dents serrées sur leur fatigue, gesticulant sans cesse pour tenter de chasser les mouches nombreuses qui voltigeaient sur le chemin de halage..." Arilde Bacon rend ainsi compte de l'effort des hommes qui halent un bateau. De ce travail surhumain ne nous restent que quelques photos et de rares témoignages.

Ils tractaient tête baissée, le regard vide, les épaules labourées par la bande de tissu de la bricole. Ils halaient, les dents serrées sur leur fatigue, gesticulant sans cesse pour tenter de chasser les mouches nombreuses qui voltigeaient sur le chemin de halage..." Arilde Bacon rend ainsi compte de l'effort des hommes qui halent un bateau. De ce travail surhumain ne nous restent que quelques photos et de rares témoignages.

Avant de passer au halage par les chevaux, il fallait nous intéresser au halage à col d'homme.

En premier lieu parce que ce fut probablement une des premières techniques de traction employée sur les voies d'eau. Si quelques auteurs de l'antiquité évoquent bien le halage par des animaux, il n'en reste pas moins vrai que ce travail fut avant tout exécuté par des humains.

Il faut avoir à l'esprit que le halage à col d'homme fut utilisé pendant des siècles et qu'il représente le mode de propulsion le plus longtemps employé en navigation fluviale.

Un peu d'histoire

Particulièrement économique, le halage à col d'homme restera en usage jusqu'à la fin du XIXe siècle, après la réalisation du programme Freycinet (loi du 5 août 1879), qui entraina une mise au gabarit des écluses permettant la navigation de bateaux de 250 à 300 tonnes.Ce type de péniche, déplacé à la vitesse de 700 à 800 mètres par heure par un homme seul, était déplacé à la vitesse d'un peu plus de 2 km/h par une paire de chevaux.

A titre de comparaison, les « berrichons », qui naviguaient sur le canal du Berry, le canal d'Orléans et la Loire, portaient 70 à 80 tonnes pour 28 à 30 m de long. Leur halage était effectué par deux hommes, par des femmes ou même des enfants et souvent par des ânes…

Les berrichons portaient 70 à 80 tonnes en canal . Les tirer était à la portée du halage humain avec des performances comparables à celles de chevaux : un parcours d'une vingtaine de kilomètres par jour.

D'autres critères sont à prendre en compte dans ce choix. Comme le signale René Descombe dans son ouvrage , le halage humain est remarquablement économe en espace sur le bateau, le halage animal nécessitant la présence d'une encombrante écurie sur le bateau.

L'investissement de départ est réduit puisqu'il n'y a pas de chevaux à acheter. Il faut cependant se souvenir que tous les mariniers n'étaient pas propriétaires des chevaux qui les tractaient et qu'il n'y avait pas toujours une écurie sur les péniches tractionnées. Il reste vrai que deux chevaux sont autant de bouches supplémentaires à nourrir.

A l'arrivée, beaucoup considéraient que les frais étaient moindres avec le halage humain, mais le sujet faisait débat.

La mise au gabarit Freycinet va changer la donne. Avec des bateaux portant 300 tonnes, le halage humain ne pourra pas rivaliser avec la traction animale. Encore qu'il convient de noter que certains mariniers recourront encore à la bricole, il est vrai de manière ponctuelle, jusque vers les années 1950.

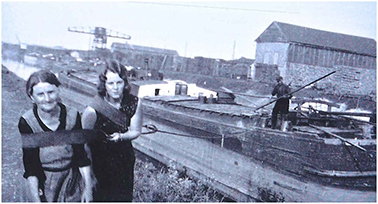

Deux femmes halent un bateau au gabarit important. Le bateau est vide. Le marinier resté à bord éloigne le bateau de la rive pour compenser la traction diagonale. (Source:Image issue du blog La Batellerie).

Penchons-nous un instant sur ces hommes mais aussi ces femmes et ces enfants qui halaient les bateaux.

Cette histoire, comme celle des chevaux de halage, comporte de nombreuses zones d'ombre. A notre connaissance peu d'ouvrages y sont consacrés.

Des témoignages et des informations contradictoires s'entrecroisent. Peut-être parce que certains de ces récits ne situent pas assez le témoignage ni dans le temps ni dans l'espace.

Le halage par les humains est à considérer de manière différente selon les époques et les voies d'eau où il s'exerce.

Les conditions du halage au 15ème siècle ne sont pas celles du 19ème siècle.

Le halage en rivière se démarque du halage sur les canaux.

Chaque région a ses spécificités, ses bateaux. Les canaux du nord ne sont pas ceux du centre, les conditions de navigation qui règnent sur la Loire ne sont pas celles qui régissent la batellerie du Rhône.

Certains haleurs vendaient leur travail à la journée. Ce pouvaient être de pauvres hères qui vivaient près des canaux ou des rivières en espérant trouver un bateau à haler pour un salaire souvent dérisoire. Cette main-d'œuvre se recrutait surtout dans les ports des fleuves et canaux.

François Berenwanger écrit que "Les villes de Fresne-sur-Escaut et de Condé-sur-Escaut disposaient en 1850, de 1500 personnes qui préféraient ce travail pénible à celui de la mine".

Les longs jours, quant à eux, passaient un accord pour la destination finale du convoi.

Ils pouvaient eux même être bateliers et travailler pour une entreprise de batellerie ou pour leur propre compte. D'autres, plus ou moins haleurs occasionnels, exerçaient diverses professions liées ou non à la batellerie (menuisier de marine, paysans).

Mais le recrutement de ces haleurs pouvait être mieux organisé, par exemple au 15ème siècle sur le Rhône, par l'intermédiaire des brochiers. En fait, il s'agissait de marchands de travail qui passaient un contrat avec les patrons-bateliers et les haleurs. Ces derniers, souvent paysans endettés, en difficulté ou débiteurs du brochier, n'en était pas moins des gens dont on exploitait la force de travail.

Dans ce cas les haleurs, étaient encadrés et une assez bonne discipline régnait dans des équipages qui pouvaient se compter par dizaines voire centaines de personnes (quoique ce point soit discutable pour les troupes les plus nombreuses). A la fin du 15ème siècle, ces grandes troupes vont disparaitre assez rapidement au profit de la traction animale.

Le halage à col d'homme subsistera cependant sur le Rhône sous des formes plus modestes.

Il existait en fin de compte beaucoup de configurations différentes.

Pour tirer, les haleurs se passaient ces harnais autour de la poitrine.

Ces bandes de tissus pouvaient être appelées selon les régions, bricoles, las, enses...

Les haleurs tiraient penchés en avant et étaient pour cela surnommés "les ramasseurs de persil". Ils pouvaient aussi tracter en s'arc-boutant sur le dos, alternant les deux positions pour atténuer les douleurs.

salaires des haleurs

Les informations sur les salaires des haleurs à col d'homme sont souvent contradictoires. Salaires de misère pour les uns, bons salaires pour les autres. Là aussi il convient de se situer dans l'époque et le lieu.

Il est difficile de comparer les sommes avancées par les uns et les autres avec le salaires d'aujourd'hui.

François Berewanger indique une somme de 1 franc du kilomètre pour les haleurs qui en 1847, tiraient les bateaux sur l'Escaut belge et la Lys..

Mais nous ne savons pas s'il s'agit de franc belge ou de franc français.

En 1855, MM. Chanoine et De Lagroné indiquent un coût pour le halage à col d'homme sur les canaux du centre de 0.007 franc par kilomètre et par tonne transportée.

Il nous manque trop de renseignements pour évaluer ce que gagnait un haleur:quelle était la taille des bateaux tractés, le tonnage transporté, la fréquence à laquelle les haleurs trouvaient du travail, la longueur des relais ou des voyages etc...

Nous voyons que trop d'éléments nous sont inconnus pour pouvoir réellement juger de ce que représentent ces sommes. On ne peut pas en déduire un salaire, tout juste des frais pour les bateliers.

Nous nous en tiendrons donc à quelques idées générales.

Pourquoi payer un salaire élevé alors que des dizaines, voire des centaines d'hommes attendent d'être embauchés ? Tel était probablement le raisonnement des propriétaires de bateaux là où la main-d'œuvre était abondante, inorganisée et sans qualification.

A contrario, il est possible que dans certaines situations, les haleurs aient pu eux aussi faire subir une certaine pression sur les bateliers. Des documents administratifs belges évoquent vers 1850 une situation conflictuelle dans les rapports entre haleurs et bateliers. Le texte signale de "graves abus auxquels donnent lieu les exigences des corporations de haleurs" sur la Lys et sur l'Escaut .

Dans le Nord, les haleurs essayèrent de se regrouper pour faire valoir leurs droits en 1833. Le préfet d'alors mit fin à cette tentative .

Des documents administratifs français font état, en 1857, de la "désertion" de haleurs du Nord qui quittèrent leur travail de halage pour aller s'embaucher dans les fabriques de sucre et distilleries du pays .

Ce qui laisse supposer que les salaires de ces haleurs ne devaient pas être mirobolants.

En application des dispositions d'un décret de 1875, le halage à la bricole sera cependant interdit par les préfets sur la plupart des canaux.

![]()

Le Halage au Cheval

Avant qu'ils ne soient détrônés par le moteur diésel. Chevaux, mules et ânes « de tirage » (plus rarement des bœufs) ont pendant plusieurs siècles déplacés de lourdes embarcations le long des chemins de halage qui bordent nos voies d'eau.

En France, fleuves et rivières furent en effet appelés à jouer de très bonne heure un rôle considérable dans la vie sociale et économique du pays, où la navigation prit rapidement un essor considérable. Ils se prêtaient en effet admirablement à l'organisation des transports de marchandises, alors que les routes de terre n'existaient qu'à l'état rudimentaire.

De nombreux canaux seront ensuite creusés, unissant entre elles ces voies d'eau pour parfaire le système de navigation ébauché par la nature.

Le mât de halage (en principe utilisé en rivière), fortement haubané, mesure de 2 m à 2,50 m. Il est généralement situé entre le tiers avant et le centre géométrique du bateau.

Les Bateaux à Vapeur

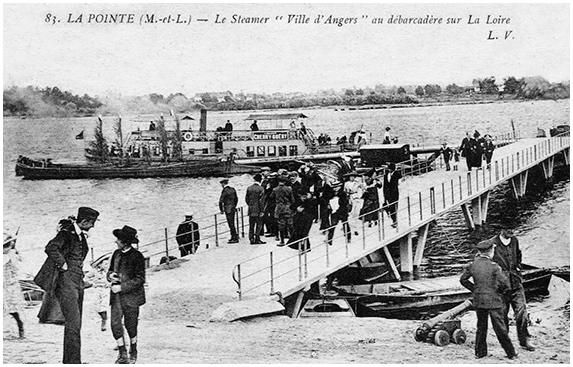

Sur la vieille carte postale , le bateau à vapeur vient de déposer un groupe de passagers sur le débarcadère du village de La Pointe, sur les rives de la Loire. En ce temps-là, durant une bonne période du XIXe siècle, le navire Ville d'Angers fait la liaison fluviale à partir d'Angers jusqu'à l'île de Behuard, avec une escale à La Pointe et à Bouchemaine.

Source:Avenir de l'Ouest avril 1920

La voie de chemin de fer

La population baisse petit à petit, même si la densité bâtie change peu. L'ère industrielle modifie le paysage des abords immédiats de l'ile. L'implantation de la voie de chemin de fer de Nantes à Paris au-dessus du bras de Loire, qui délimitait l'ile de Varennes, introduit un élément nouveau dans le paysage. La station la plus proche se trouve aux Forges . Des embarcadères pour les bacs seront installés à proximité sur les deux rives de la Guillemette.

Les ponts

Puis Behuard est bientôt coupé en deux par un pont routier imposant au-dessus des deux bras de Loire.

Le conseil municipal approuve la décision de construction des ponts permettant de joindre Rochefort et Savennières. Le premier ouvrage, réalisé en 1880 et détruit pendard la Seconde Guerre mondiale, a été reconstruit ultérieurement

Jeux nautiques -Redevances

Coutumes Féodales Redevances

Autrefois, héritées du régime féodal, des lois et coutumes régissaient l'ordre politique et social ; il en découlait des usages qui, de nos jours, ne sont pas sans nous surprendre. Certains dérivaient du fait que le territoire d'une seigneurie était bordé ou traversé par une rivière. Nous allons en signaler quelques-uns concernant la Loire angevine. L'un d'eux était « le droit de Quintaine ».

La quintaine sur l'eau

La Quintaine désignait autrefois un mannequin (ou un écusson) mobile, monté sur un pivot. Le joueur devait, pour le renverser avec la lance (ou la perche) dont il était armé, l'atteindre en son centre. S'il se révélait maladroit, la quintaine tournait sur elle-même. Le fouet ou la verge qu'elle tenait en main frappait alors le jouteur à, la grande joie de l'assistance.

Au cas où la Loire (ou une autre rivière) dépendait du fief, le seigneur stipulait qu'il avait droit de quintaine « tant par terre que par eau ». De ce fait, le poteau de quintaine était souvent dressé dans le lit du fleuve. Pour l'atteindre, il fallait un bateau. Fréquentes étaient alors les baignades forcées, car les compétiteurs n'étaient que par hasard des « hommes de l'eau » habitués à se mouvoir sur l'élément liquide. De tels incidents corsaient le spectacle.

On se rendait en foule à cette fête champêtre, à laquelle, pour la quintaine de l'abbaye de Saint-Florent de Saumur, les tambours de la ville étaient convoqués. Leur présence sur la prairie riveraine devait apporter un surcroît d'intérêt à cette assemblée populaire.

Nous trouvons mention de la dépense faite à cette occasion dans les comptes de l'abbaye : « Aux tambours de la ville venus pour la quintaine, 3 livres ». (Série H, Abbaye Saint-Florent de Saumur, H. 2804, 1758, f. 19 VO ) .

En parcourant les vieux textes de notre province, nous avons relevé le nom d'abbayes et de seigneuries ayant droit de quintaine par eau : le chapitre de l'abbaye de Saint-Florent de Saumur, dont la quintaine pour les paroisses de Saint-Hilaire et de Saint-Barthélémy était plantée dans les eaux du Thouet, et pour le prieuré d'Offard, situé dans une île, face à Saumur, dans la Loire.

A Juigné-sur-Loire, « les nouveaux mariés étaient tenus de tirer la quintaine, « tant par terre que par eau s, le jour de la Trinité .

Il en allait de même pour ceux de Ruzebouc (ancienne appellation du fief de la Pointe), appartenant au chapitre de Saint-Laud d'Angers et de Bouchemaine. A pareille date de l'année, les mêmes redevables masculins « frappaient le « faquin » sur les eaux de la Maine, pendant que leurs épousées offraient chapeau de fleurs, bouquet, baiser et chansons, devant l'église, au prieur de Lévière ou à son sénéchal ».

A l'issue de cette manifestation, un rapport était établi, rappelant le nom des assujettis, les règles du jeu auxquelles ils étaient astreints, les amendes encourues en cas de non comparution ou d'échec, ainsi qu'en témoignent les quelques passages suivants extraits de tels comptes rendus :

« Procès-verbaux du tirage de la quintaine par les nouveaux mariés, dans les paroisses de Saint-Hilaire et de Saint-Barthélémy, au lieudit la Poterne, sur le bord du Thouet, près et au-dessus des moulins de l'abbaye . Les sujets y reçoivent une lance ou baguette et estants ensuitte dans un batteau, qui pour cet effet est préparé par le meunier, doivent tirer droit dans l'escusson qui est posé dans un pau (pieu) planté dans l'eau, et doivent chacun des nouveaux mariés rompre leurs lances ou baguettes, et si les morceaux tombent dans l'eau, ils doivent aller pêcher, le tout à peine d'un escu d'amende, et s'ils ne les rompent du premier coup, ils doivent recommencer jusques à trois fois ; au cas qu'ils frappent l'escusson pour le moins trois fois, ils sont tenus pour exempts... et leurs femmes doivent présenter un bouquet et en le baisant, baiser aussi Monseigneur l'abbé ou son procureur. »

L'usage, interrompu depuis plusieurs années, est rétabli en 1732, le dernier dimanche de mai.

Le procès-verbal suivant, de 1479 , concerne à Saumur le prieuré d'Offard, sis dans l'île du même nom.